Nachts

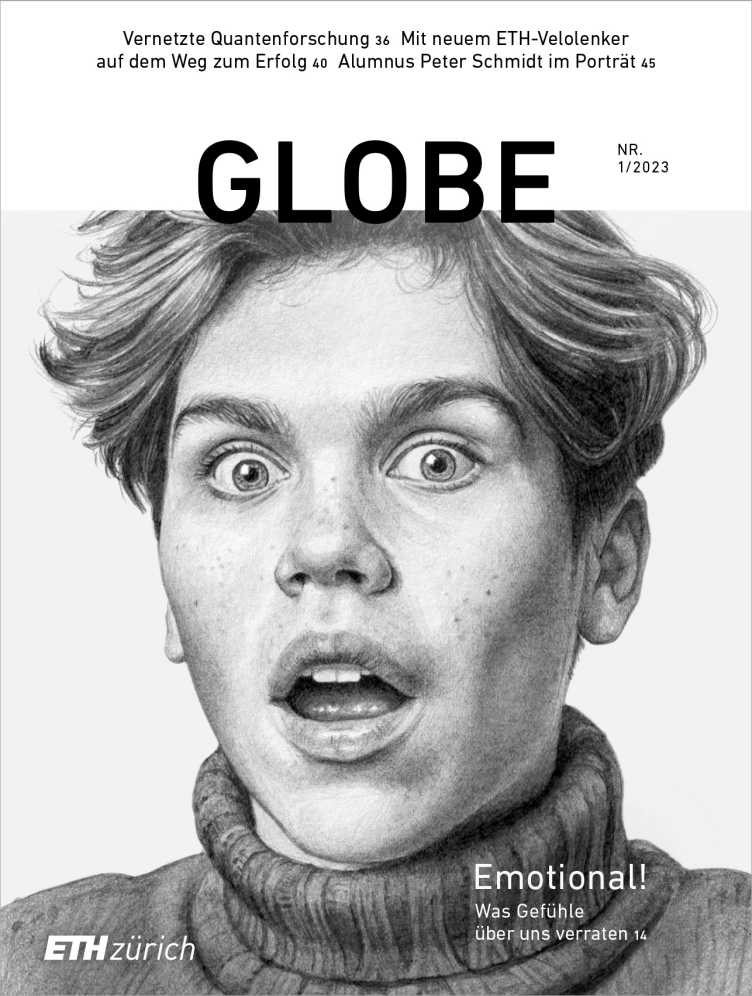

Warum sich Forschende nicht nur ihres Verstandes bedienen, sondern auch Emotionen zulassen sollten. Ein Essay von Michael Hagner.

Kürzlich erregte ein Artikel in «Nature» mit der These Aufsehen, dass die Wissenschaften in den letzten 60 Jahren trotz immer weiter gestiegener Förderungen zunehmend weniger Durchbrüche in neue Richtungen vorzuweisen haben. Stattdessen habe sich diejenige Art von Forschung durchgesetzt, die bestehendes Wissen immer mehr verfeinere oder ausbaue.

Man kann darüber diskutieren, ob die digitale Analyse von 45 Millionen wissenschaftlichen Artikeln und 3,9 Millionen Patenten nicht auch andere Schlüsse zulässt. Man könnte auch einwenden, dass revolutionäre Durchbrüche überschätzt werden und vor allem für das fortlaufende Heldenepos der Wissenschaften wichtig sind, weniger für deren alltägliche Arbeit.

Aber selbst wenn es sich so verhalten sollte, ist die Erzählung vom disruptiven Abenteuer der Wissenschaften nicht nutzlos. Warum sollten sich junge Menschen auf eine arbeits- und risikoreiche, nicht unbedingt Wohlstand versprechende Berufswahl einlassen, nur um dann die eine oder andere Forschungslücke zu schliessen? Es muss nicht gleich der Nobelpreis sein, aber alle, die sich auf die Forschung einlassen, dürften schon den Antrieb verspürt haben, etwas ganz Neues auszuprobieren und eine bestehende wissenschaftliche Doktrin über Bord zu werfen. Doch wer diesem Antrieb folgt, hat einen mühsamen Weg vor sich, sei es, weil die Natur, wie sie im Labor untersucht wird, sich als widerspenstig erweist und die Ergebnisse erst einmal dürftig, widersprüchlich oder rätselhaft sind, sei es, weil die Geldgeber und die Granden der entsprechenden Scientific Community diese Forschung für sinnlos halten.

In einer solchen Situation braucht es Eigensinn, Wagemut, Spekulationsfreudigkeit, Durchhaltevermögen und die Intuition, dass ein Schatz genau da verborgen sein könnte, wo die herrschende Lehrmeinung ihn nicht lokalisiert. Womit wir mitten im Thema der Emotionen angekommen wären, denn mit rein rationalen Erwägungen würde man sich weder den drohenden epistemischen Ungewissheiten noch dem sozialen Aussenseiterdasein aussetzen, das mit dem Beschreiten eines solchen Weges drohen kann. Aktuell gibt es für eine solche Konstellation einen Namen und ein Gesicht: Die ungarische Molekularbiologin Katalin Karikó, deren Forschungen zur mRNA die (unbeabsichtigte) Grundlage für den Covid-19-Impfstoff darstellen, hat seinerzeit an der University of Pennsylvania keine unbefristete Professur erhalten und musste gehen. Sie hat sich dadurch aber nicht entmutigen lassen.

Erkenntnisdurchbrüche setzen folglich emotional grundierte Verhaltensweisen wie Wagemut und Demut, Beharrlichkeit und Eigensinn voraus. Und damit nicht genug. Auch Neugier und Staunen gehören in diesen Zusammenhang. Niemand wird bestreiten, dass es sich hier um universelle Kategorien handelt, die in vielen Bereichen des Lebens relevant sind. Doch die Geschichte dieser Begriffe zeigt, dass Neugier und Staunen zu den wesentlichen Verhaltenseigenschaften der Naturforscher des 17. Jahrhunderts gehörten, welche die sogenannte wissenschaftliche Revolution überhaupt erst ermöglicht haben. Daher hat die Wissenschaftshistorikerin Lorraine Daston sie als kognitive Leidenschaften bezeichnet, die für den Erkenntnisfortschritt konstitutiv gewesen sind. Und es zweifellos immer noch sind.

«Erkenntnisdurchbrüche setzen emotional grundierte Verhaltensweisen wie Wagemut und Demut, Beharrlichkeit und Eigensinn voraus.»Michael Hagner

Nun könnte man entgegenhalten, dass solche Emotionen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon wichtig sind, aber sobald sie sich an die Forschungsarbeit machen, sei sie nun theoretisch oder praktisch, zählen nur noch rationale Kriterien. Es hat in Philosophie und Wissenschaften der letzten 200 Jahre denn auch eine Reihe von Forderungen, Verfahren und Handlungsanweisungen gegeben, die alle zum Ziel hatten, nicht bloss die Emotionen, sondern die Subjektivität tout court aus der wissenschaftlichen Arbeit zu verdrängen. Ein Beispiel ist die mechanische Objektivität des 19. Jahrhunderts, bei der technische Visualisierungsverfahren wie Fotografie, Spektrografie oder Aufzeichnungsgeräte zur Messung von Körperfunktionen als Fortschritt galten, um die notorisch unzuverlässige subjektive Intervention der Forschenden auszuschalten.

Das Ziel solcher Verfahren bestand darin, persönliche Idiosynkrasien, also bestimmte Vorlieben und Abneigungen, Glaubensüberzeugungen, Vorurteile, Hoffnungen und Geltungssucht – im Grunde das reichhaltige Arsenal der menschlichen Gefühle – aus der wissenschaftlichen Arbeit herauszuhalten. Gewiss sind die asketischen Tugenden eine notwendige Bedingung für Erfolg und Zuverlässigkeit der Forschung. Notwendig heisst aber noch nicht hinreichend. Die Wissenschaftsgeschichte hat immer wieder gezeigt, dass idiosynkratische Überzeugungen, ästhetische Entscheidungen oder seltsame Intuitionen ein Teil der Forschungspraxis sind, ohne die neue Erkenntniswege kaum zu erklären wären. Und auch einige Naturwissenschaftler selbst haben diese irrationale Komponente hervorgehoben.

So hat der Molekularbiologe und Nobelpreisträger François Jacob zwischen der Tagwissenschaft und der Nachtwissenschaft unterschieden. Am Tag ist alles klar und rational, jeder einzelne Argumentationsschritt ist logisch nachvollziehbar, und die Wissenschaft stellt sich wie eine Maschine dar, bei der das eine automatisch in das andere greift. Es ist diese Seite von Wissenschaft, die üblicherweise Politikern, Geldgebern und der Öffentlichkeit präsentiert wird. Sie wissen jedoch nichts von der Nacht, in der die Wissenschaften stolpernd umhertappen, Zweifel hegen, nicht mehr genau wissen, warum sie was tun, in Sackgassen landen und eher mit Ängsten und Ahnungen darauf hoffen, eine Lösung zu finden. In diesem Stadium ist das Denken viel näher bei der Intuition und beim Gefühl als beim logischen Nachvollzug. Viele solcher nächtlichen Aktivitäten erreichen nicht einmal das Licht des Tages und werden als fehlgeschlagener Versuch abgehakt. Doch für Jacob ist die Nachtwissenschaft eine unverzichtbare Werkstätte des Möglichen, in der neue Wege der Wissenschaften ausprobiert werden. Sie müssen sich dann am Tag bewähren, aber ohne die auf verschlungenen Wegen stattfindenden Nachtfahrten gäbe es eben auch nichts, was sich am Tag bewähren könnte.

Ein anderer Naturwissenschaftler, der Physikochemiker und spätere Wissenschaftssoziologe Michael Polanyi, hat das Konzept des «Tacit Knowledge» eingeführt, um zu verdeutlichen, dass man bei kreativen Aktivitäten nicht jeden einzelnen Schritt genau explizieren könne. Neben den rationalen Vorgehensweisen gibt es immer auch ein implizites Wissen, das zur Erfahrung und zur Erkenntnis verhilft. Polanyi hielt das implizite Wissen für eine Art Generalschlüssel, der beim künstlerischen Geschick ebenso wie bei der Kunst eines erfahrenen Diagnostikers in der Medizin und bei den schöpferischen Fähigkeiten einer wissenschaftlichen Forscherin passt. Und ein Verzicht auf diese Form des Wissens hätte fatale Konsequenzen: «Angenommen jedoch, implizite Gedanken bildeten einen unentbehrlichen Bestandteil allen Wissens, so würde das Ideal der Beseitigung aller persönlichen Elemente des Wissens de facto auf die Zerstörung allen Wissens hinauslaufen.»

Weil die Nachtwissenschaft in der Tagwissenschaft ebenso wenig sichtbar gemacht wird wie das implizite Wissen im expliziten, können beide und die mit ihnen verbundenen Emotionen auch durch die digitale Analyse von 45 Millionen wissenschaftlichen Artikeln nicht erfasst werden. Doch wenn es ein Problem mit der bahnbrechenden Forschung geben sollte, lohnt es sich auf jeden Fall, die Bedingungen, unter denen Durchbrüche in den Wissenschaften stattfinden, noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Rezepte werden sich daraus nicht entnehmen lassen, wohl aber die Ermutigung, sich in den Wissenschaften nicht nur seines Verstandes zu bedienen, sondern auch Emotionen zuzulassen und zu begreifen, dass es für originelle Forschung nicht ausreicht, wenn ein Zahnrädchen fein säuberlich in das andere greift.

Zur Person

Michael Hagner ist Professor für Wissenschaftsforschung am Departement Geistes-, Sozial- und Staatswissenschaften der ETH Zürich.