Die Mikrodoktoren in unserem Körper

Für nichtinvasive, selektive Therapien entwickeln ETH-Forschende ausgeklügelte technische und biologische Winzlinge. Darunter genmodifizierte Zellen, die sich über Gehirnströme aktivieren lassen, und Schwärme von Mikrorobotern, die Wirkstoffe punktgenau applizieren.

Richard Fleischner, der Regisseur des 1966er-Kultfilms «Fantastic Voyage», hätte seine helle Freude an Bradley Nelsons Forschung gehabt: Ähnlich wie in Fleischners Film will Nelson nämlich winzige Roboter mit Wirkstoffen beladen und exakt an die Stelle der nötigen Behandlung im menschlichen Körper manövrieren, zum Beispiel an die Stelle eines Krebstumors. Alternativ könnten die Winzlinge auch mit Instrumenten bestückt werden, die Operationen ohne chirurgischen Eingriff ermöglichen. Die Vorteile gegenüber klassischen Behandlungen mit Medikamenten liegen auf der Hand: eine wesentlich spezifischere Therapie und dadurch weniger Nebenwirkungen.

Feilen an Materialien und Designs

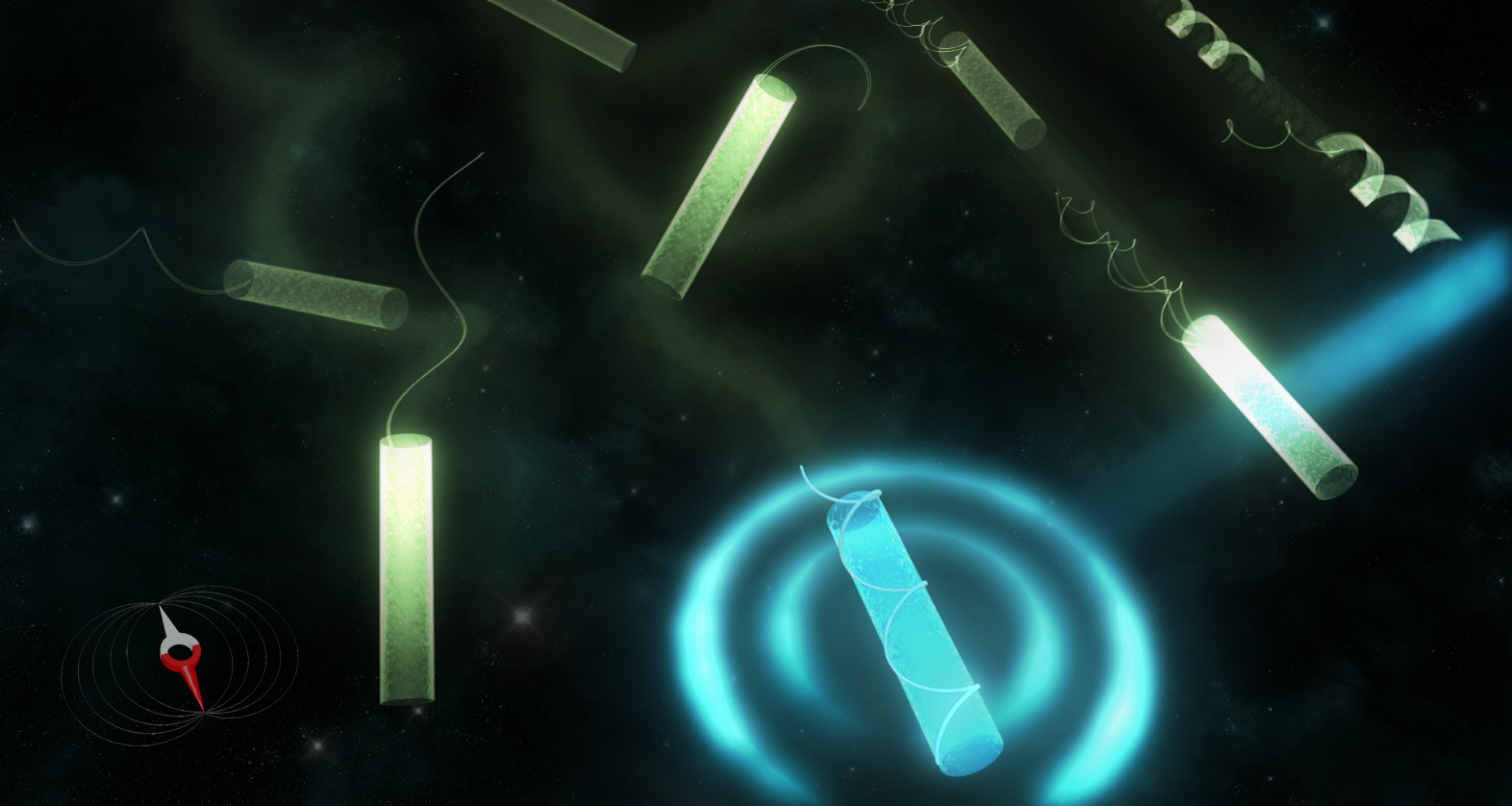

Nelson ist kein Phantast und Geschichtenerzähler, sondern Professor für Robotik und Intelligente Systeme an der ETH Zürich. Er hat sich mit seinen Robotern im Mikro- und Nanometerbereich weltweit einen Namen gemacht. Bis heute hält er einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde für den «Most Advanced Mini Robot for Medical Use». Seine Roboter sind typischer- weise wenige Mikrometer gross und von der Natur inspiriert. Beobachtungen bei Mikroorganismen, wie zum Beispiel die Funktionsweise von Geisseln bei Bakterien – eine Art Ringelschwanz zur Fortbewegung – dienen ihm als Vorbild für eigene mechanische Antriebe im Mikrometermassstab. Die Energie zur Fortbewegung erhalten sie durch einen äusseren Impuls, zum Beispiel ein elektromagnetisches Feld.

Die wie Science Fiction anmutende Vision wird in Nelsons Gruppe allmählich Realität: Im In-vivo-Experiment an einer Maus konnte sie einen Schwarm von 80 000 Mikrorobotern exakt steuern und darüber einen Modellwirkstoff an zuvor definierte Orte im Mauskörper transportieren. Trotzdem müssen die Forscher noch eine Reihe von Fragen klären, bis erste Experimente und Anwendungen beim Menschen angegangen werden. Fragen der Materialität und des Designs stehen dabei im Fokus. «Wir können uns beim Design solcher Roboter nicht auf unsere Intuition stützen, weil Materialien sich in diesen Grössenordnungen oft anders verhalten, als wir es gewohnt sind», erklärt Nelson. Spezielle 3D-Drucker haben die Palette verwendeter Materialien für das Design von Mikrorobotern von Halbleitermetallen in Richtung Kunststoffe erweitert. So gelang es Nelsons Team letztes Jahr in Zusammenarbeit mit den Kollegen von Christofer Hierolds Gruppe, einen Roboter aus gut verträglichem Biopolymer zu schaffen, der sich nach getaner Arbeit im Körper auflöst.

Noch einen Schritt weiter geht der Ingenieur in seiner aktuellen Publikation. Die dort präsentierten Mikroroboter können ihre Form abhängig von den Umweltbedingungen transformieren. Nelson nennt sie deshalb «Origami Robots». Als Stimulus für die Formänderung dient ein pH-Wechsel in Körperflüssigkeiten, ein Temperaturunterschied oder ein Lichtimpuls. Die Verformbarkeit der Roboter basiert auf einem mehrschichtigen Aufbau mit unterschiedlichen Hydrogelen. Da sich die Biopolymere bei einem externen Stimulus unterschiedlich ausdehnen oder verkürzen, wird der Roboter formbar.

Wiederum stand die Natur Pate für das Design: Das Bakterium Trypanosoma brucei, der Erreger der Schlafkrankheit, hat eine schmale, langgezogene Form, um sich effizient in Körperflüssigkeiten fortzubewegen. Sobald das Bakterium jedoch im Blutkreislauf ist und nicht mehr auf den eigenen Antrieb angewiesen ist, geht es in eine kompakte, gedrungene Form über – eine weitere Designoption für einen möglichst effizienten medizinischen Mikroroboter.

«Vor 15 Jahren waren wir noch ganz am Anfang. Heute können wir jedoch schon viele Mechanismen sehr genau steuern», resümiert Nelson. Die nächste grosse Herausforderung ist die Autonomie: «Uns beschäftigt die Frage, wie wir Intelligenz in die Mikroroboter bringen.» Die Winzlinge sollen nämlich künftig, nachdem sie einmal im Körper ausgesetzt wurden, selbst ans Ziel finden. Genau so, wie es natürliche Einzeller seit Jahrmillionen tun.

Zellen als biologische Überwachungssysteme

Bradley Nelson ist nicht der einzige ETH-Forscher, der Medizin von Grund auf neu denkt: Martin Fussenegger, Professor für Biotechnologie und Bioingenieurwissenschaften, plant eine kleine Revolution in der medizinischen Therapie. Dass wir unseren Körper meist relativ spät einfach mit Medikamenten «füllen» und dann auf den gewünschten Effekt hoffen, findet Fussenegger «hanebüchen».

Sein Team am Department of Biosystems Science and Engineering (D-BSSE) in Basel geht deshalb einen anderen Weg. Es will den Therapeuten dorthin bringen, wo die Krankheit sitzt: «Wir programmieren körpereigene Zellen zu biologischen Überwachungssystemen um. Diese reagieren im Körper frühzeitig auf Krankheiten. » Solche «molekularen Prothesen» sollen metabolische Defekte kompensieren, die für Krankheiten wie Diabetes, Krebs oder Fettleibigkeit verantwortlich sind.

Mit molekularen Standardmethoden kann er Zellen so umprogrammieren, dass sie bei einem externen Impuls einen gewünschten Wirkstoff produzieren und ausscheiden – meist bestimmte Proteine. Als Impuls nutzt sein Team Licht. Denn in der Optogenetik, einem noch jungen Forschungsfeld, wurden in den vergangenen Jahren grosse Fortschritte bei der gezielten Steuerung von genetisch modifizierten Zellen mittels Licht erzielt. Fussenegger ist es im Mausmodell vor zwei Jahren erstmals gelungen, modifizierte menschliche Zellen durch die Bestrahlung mit Licht im Nahinfrarotbereich zum Ausschütten eines menschlichen Modelleiweisses anzuregen.

Implantat als Wirkstofffabrik

Für die möglichst genaue Steuerung hat Fusseneggers Gruppe ein Implantat aus Kunststoff entwickelt, das die Lichtquelle (eine winzige Infrarot-LED) und eine semipermeable Kulturkammer mit den genetisch veränderten Zellen vereint. Die Lampe wird anschliessend durch ein körperexternes elektromagnetisches Feld induktiv mit Strom versorgt. Das ausgeklügelte System ebnet den Weg für selbstgesteuerte Therapien: zum Beispiel über ein Elektroenzephalogramm, aufgenommen auf der Stirn des Patienten. «Solche optogenetischen Therapiesysteme werden ein wichtiger Bestandteil einer personalisierten Medizin sein», ist Fussenegger überzeugt. Das im Mausmodell getestete Implantat hatte noch die Grösse eines Zweifränklers. Die nächste Generation gleicht eher einem Streichholz und braucht bedeutend weniger Energie.

«Der Strom zum Aktivieren der Lampe – und damit der Proteinproduktion – könnte in Zukunft auch von einem Smartphone oder einer Uhr kommen», prognostiziert Fussenegger. Das würde komplett neue Möglichkeiten der Arzt-Patient-Beziehung eröffnen: Der Doktor in den USA könnte bei einem Diabetespatienten, der sich gerade auf Europareise befindet, den Insulingehalt regeln, indem er über Internet die Produktion der Designerzellen aktiviert. So zumindest eine Vision von Medizin im kommenden Zeitalter des Internets der Dinge.