Mit mathematischen Modellen Schizophrenie erkennen

Forschern der ETH und Universität Zürich ist es gelungen, anhand von mathematischen Modellen verschiedene Subtypen von Schizophrenie zu identifizieren. Das bereitet den Weg für zukünftige präzisere Diagnosen und gezieltere Therapien.

«Patienten mit psychischen Erkrankungen werden heute mehr oder weniger nach dem Prinzip ‹Versuch und Irrtum› behandelt», sagt Klaas Enno Stephan, Professor am Institut für Biomedizinische Technik. Der Grund: Um psychische Leiden zu erkennen und zu diagnostizieren, stehen heute meist nur standardisierte Fragebögen zur Verfügung. Diese reichen allerdings nicht aus, um beispielsweise auch verschiedene Subtypen einer Krankheit zu bestimmen. Deshalb ist es – im Gegensatz zu körperlichen Krankheiten, wo beispielsweise Bluttests Klarheit über die Ursachen schaffen – bei psychischen Erkrankungen meist nicht möglich, diese auf Anhieb richtig zu diagnostizieren und die Patienten gezielt zu behandeln. Oft dauert es viele Monate, bis eine wirksame Therapie gefunden ist, auf die sie ansprechen.

Forscher aus Stephans Gruppe, angeführt von Kay Brodersen und in Kooperation mit der Berliner Charité, stellen nun einen Ansatz vor, der hier Abhilfe schaffen und dazu beitragen soll, dass psychische Erkrankungen in Zukunft genauer diagnostiziert werden können. Konkret zeigen die Wissenschaftler, dass es möglich ist, mit Hilfe eines mathematischen Modells von Hirnaktivität Testpersonen mit und ohne Schizophrenie zu unterscheiden und Schizophrenie-Patienten in Subgruppen zu unterteilen.

Test auf mathematischer Basis

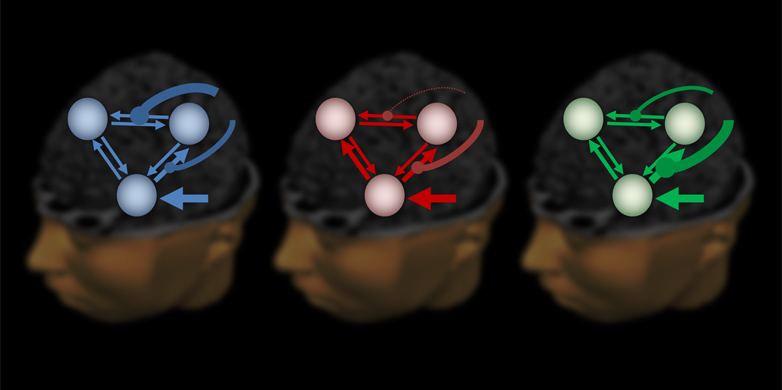

Das laut Stephan «einfache mathematische Modell», das diese Differenzierung möglich macht, analysiert Bilder des aktiven Gehirns, die mittels funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRI) erzeugt werden. Daraus berechnet es die Koppelungsstärke zwischen drei ausgewählten Hirnregionen. Diese Berechnungen ermitteln die Intensität der Kommunikation zwischen diesen Regionen und sollen Rückschlüsse auf die Art und den Schweregrad der Erkrankung der Schizophrenie-Patienten zulassen.

Um ihr Modell zu testen, liessen die Wissenschaftler 41 Patienten mit Schizophrenie und eine Kontrollgruppe mit 42 gesunden Probanden Bilder anschauen und sich diese merken. Während dieser Arbeitsgedächtnis-Aufgabe zeichneten die Forscher die Hirnaktivität der Probanden auf. Denn: «Das Arbeitsgedächtnis ist ein einfacher Gradmesser für die kognitive Leistungsfähigkeit und ist bei Schizophrenie-Patienten oft stark beeinträchtigt», erklärt Stephan.

Wie sich zeigte, unterschieden sich die Koppelungsstärken zwischen den drei untersuchten Hirnarealen deutlich, wenn Kontrollprobanden und Patienten verglichen wurden. Mithilfe des Modells der Forscher liessen sich aber auch die Schizophrenie-Patienten selbst in drei Gruppen mit unterschiedlichen Hirnaktivitäts-Mustern einteilen. Die Überraschung: Beim Abgleich mit den – bis dahin nicht in die Analyse einbezogenen – klinischen Symptomen stellte sich heraus, dass die drei gefundenen Gruppen tatsächlich verschiedene Schweregrade der Schizophrenie repräsentieren.

Neue Wege für Psychiatrie

Stephans Team konnte damit zeigen, dass die Methode in der Realität funktioniert und sich mathematische Modelle als Testmethode zur genaueren Diagnose von psychischen Erkrankungen eignen könnten. «Auch das Arbeitsgedächtnis hat sich als relevantes Merkmal und geeigneter Indikator für Subgruppen der Schizophrenie erwiesen», hält Stephan fest.

Das aktuelle Modell ist allerdings nur ein erster Schritt in diese Richtung. Es ist noch lange nicht bereit für den Einsatz in der Praxis. Bis es soweit sein wird, sind noch weitere Studien nötig. «Insbesondere fehlen Tests mit Patienten, die zum Zeitpunkt der Untersuchung noch keine Medikamente einnehmen und bei denen die Forscher über die Zeit verfolgen können, wie sich die Krankheit entwickelt, welche Medikamente helfen und ob die Vorhersagen des Modells zum Krankheitsverlauf eintreffen», erklärt Stephan. «Unsere Gruppe gibt es, um solche Modelle zu bauen und zu testen. Viele dieser Modelle werden scheitern, aber einige werden funktionieren und wir hoffen, dass das die Psychiatrie befähigen wird, neue Wege zu gehen», sagt Stephan.

Literaturhinweis

Brodersen KH, Deserno L, Schlagenhauf F, Lin Z, Penny WD, Buhmann JM, Stephan KE: Dissecting psychiatric spectrum disorders by generative embedding. NeuroImage: Clinical 4 (2014) 98–111, doi:externe Seite10.1016/j.nicl.2013.11.002call_made